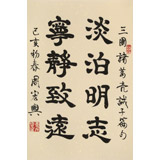

新中國建立時,正值友蒸先生而立之年,風華正茂、才華橫溢,本有應邀去大城市美術院校發展自己藝術事業的大好時機,但因其受恩師張肇銘淡泊名利的傳承和對故鄉奇山秀水的眷戀,毅然回到長江三峽武陵山區鄉村辟野從教習畫。正因他淡泊名利,與世無爭,才能甘于寂寞,專心致志地從事繪畫研究和傾注全部心血潛寫生與創作。

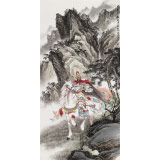

也正因他遠離市井的嘈雜,少了許多外界干擾,才能更沉心于對巴山蜀水,風土人情做入微的觀察和深入的體驗,采寫了不少的山水、花鳥和人物肖像,積累了豐厚的創作素材。正因于此,經幾十年的不懈追求,才在他中期和后期的作品中,凸現出他對生活觀察力的深刻,繪畫技巧的嫻熟。他的山水畫,既表現了巴山蜀水驚險雄奇、深沉靈秀的特征,又不失其高峻挺拔、茂盛蔥蘢的美質。他的花鳥畫功底很深透,梅、蘭、竹、菊,鷹、魚、雞、雀、鶴、鳥,乃至瓜果、蔬菜、荷花、石榴、 蟠桃、枇杷、松柏、藤蔓、荔枝、小草……幾乎無不可以入畫,無不可以選題,而且畫起來得心應手,神形兼備。

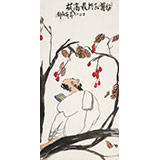

時人畫梅,多描繪它的冷、瘦、傲雪、耐寒,友蒸先生卻愛畫紅梅,不僅樹身高大枝干繁盛,而且花滿枝頭,熱烈火紅,充分表現了人們對春的渴望和迎春的喜悅之情。其實,友蒸先生在美術事業上的成功,或者說他在藝術上最富創意性的成功是他創作的麻雀藝術群像。大凡畫家都有自己重點(或曰偏愛)的描寫對象,如鄭板橋的竹蘭、徐悲鴻的奔馬、張大千的山水、齊白石 的蝦蟹等,而友蒸先生的重點描繪對象卻是那大自然農家茅舍毫不起眼的小鳥——麻雀。麻雀,既沒有孔雀絢麗的羽衣,又沒有白鶴優雅的舞姿;既沒有百靈鳥動聽的歌喉,更沒有雄鷹那展翅高飛的本領。可是,友蒸先生對它的這一描寫對象卻十分偏愛,不僅在一般的自然環境中描繪它,還以松、竹、梅、荷等這樣一些象征崇 高氣節和操行的植物為背景來襯托……他的寫意減筆麻雀畫師承恩師張肇銘應該是“青出于藍而勝于藍”。

在他的筆下,這些小生靈是如此的機智勇敢精靈可愛。請看:有麻雀活動的地方,松柏長青《長青》;有麻雀活動的地方,竹影搖翠《竹雀》;有麻雀活動的地方,水仙浮香《水仙麻雀》;有麻雀活動的地方,瓜果豐碩《瓜林戲雀》;有麻雀活動的地方,山清水秀《家在畫屏中》……他一生所創繪的麻雀之多之奇之美,堪稱天下第一人。

巴山蜀水地處內陸,自古以來交通閉塞,與外界接觸甚少。很多有成就的畫家卻難為世人所知,閉塞埋沒了不少人才,黃秋園、陳子莊就是最典型的例子。

我想,一代大師張大千如果當年不走出四川,恐怕也難逃被埋沒的命運。友蒸先生的繪畫作品給我的震憾沖擊很大,友蒸先生就是一個被埋沒了的有成就的花鳥山水大家。他生前的許多藝術佳品沒有得到人們認知,更沒有流入當今的市場(社會),因此隱匿埋沒了他的藝術才華。這里,僅管我無需探究或道出個中原由。但我相信:友蒸先生被冷落多年的藝術成就所表現的“內秀美”,將會在祖國藝術長河的史冊里留下重重的一筆。