?

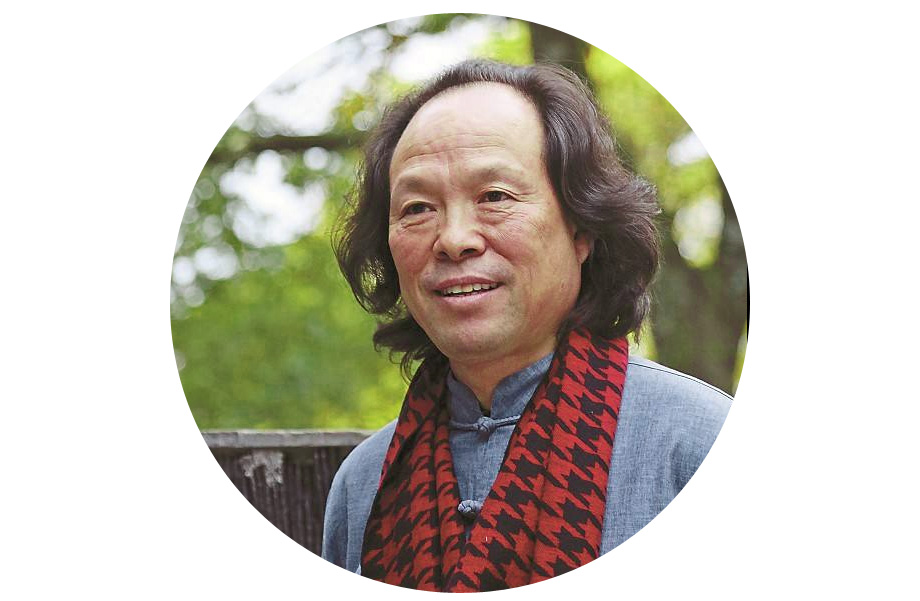

張德林,又名得靈,號凈圓,慧林居士,別署百荷堂主。1963年出生于安徽省來安縣。中國書法家協會會員,安徽省書法家協會理事,草書專業委員會委員,中國國家畫院沈鵬書法創研班助理導師,中國國家畫院曾來德書法工作室助理導師,清華美院張德林高研班導師,九三學社中央書畫院成員,國書會副會長,北京紅博館藝術總監,《佛光詩書畫》副總編輯,《安徽人雜志》藝術總監,《文化藝術報》書畫藝術總監。

2010年6月在全國政協禮堂舉辦《醉翁遺韻》張德林書法展,2011年10月在北京三品美術館舉辦“瀞水流深”張德林抄經書法展。出版有《張德林書法集》,《張德林抄經書法集》,《張德林對聯集》,《張德林楷書金剛經》等。

入展及獲獎:

中國書協主辦的全國首屆冊頁展;

全國第九屆書展;第五屆全國中青展;

第二屆中國書壇新人展;

第一屆全國楹聯展;

紀念鄧小平誕辰100周年全國大型書法展;

第二屆流行書風展;

安徽省首屆新人展最高獎;

西泠印社《首屆手卷、楹聯、扇面書法展》楹聯最佳作品獎提名;扇面、手卷入展;

2008年6月參加北京中國美術館西泠印社展廳舉辦的“西泠印社丹青氣象十家邀請展”;

2008年11月12日參加由徐悲鴻紀念館和<青少年書法報>社聯合舉辦的"墨象心跡八家邀請展" 2009年5月參加《秦皇島之春-中國書法精英邀請展》;

另外還多次入展《書法導報》、《書法》等全國知名媒體主辦的大展大賽并獲獎

2006年《書法導報》精英出場欄目和《藝術與繁榮》雜志有專版介紹。

寧靜簡約 空靈自然 ——張德林的禪意書法

我一直以為,寧靜簡約與空靈自然是書法作品的一種很高的境界。

安徽籍書家張德林先生的書法作品在近年來逐漸呈現出了這樣的境界和氣象。創作行草書作品,往往都是表現飛動易而獲得靜氣難,尤其是很難達到空靈自然,渾融無跡。張德林在書壇出道較早,后來洞悟人生,遷居北京,求學問道,廣交師友,書藝每有進境。我與之相交多年,對其書藝人品多有了解。特別是今年三月份以來,和他數次會面,與之深談并欣賞了他的眾多近作,對其藝術理念和創作狀態以及對待人生的態度又有了一個新的了解和認識。

張德林先生的外貌和衣著也很有個人特點,卷曲的長發,一身素衣,絕不似那些衣著華麗而滿口俗語者。與之對坐,不緊不慢的談吐,娓娓道來,頗有古人遺風。他一心修禪,吃素食,不飲酒,不殺生。從生活習慣上也嚴格要求自己,清心寡欲,廣結善緣。他在對待生活和藝術方面有很多獨到的個人見解,始終能夠保持獨立的思考,不隨世碌碌,不隨人作計,以清醒而理智的頭腦,看待身邊的一切。他對當下書壇的急功近利很多書法人的妄自標許、自以為是傾向表示出明顯的反感,認為,書法人要以飽滿的熱情對待生活,要以虔誠的心態對待書法要以客觀的眼光評價自我。

弘一法師李叔同之禪意書法一直令我心動而神往,面對其作品,有一種“一切動亂到此為止”的安詳靜謐之感,體現的是一種靜態美。北宋黃庭堅之書法也富有禪意,但它表現的是另外一番境界,長槍大戟,縱橫爭折,體現的是一種動態美。這一動一靜,盡管感覺不同,但內在的含蘊卻有共通之處。

張德林書法對以上兩者進行了巧妙地取舍和融合。他前些年書法以黃庭堅一路大草和魏晉風格的小楷為主,草書飛動張揚,點畫精到,氣勢磅礴,很富有藝術感染力。小楷靜穆平和而不顯板滯,字里行間蘊含著很多細微的變化。無論是大幅還是小品,都注重內在的精神氣質的充分表達,而不是僅從外在形式上去驚世駭俗。他近年來越來越注重含蓄和內斂的東西,因此,反映到書法上,他逐漸舍棄那些過于張揚外露的因素,把二王、顏真卿、黃庭堅和八大山人、弘一法師等人書法當中的那些含蓄而內斂的因素自然而然充分融合,形成了自己獨特的藝術風格。他這種風格最大的特點就是線條凝練而不浮滑,點畫精到而富于變化,章法渾融而不顯板滯,氣息古雅而耐人品讀。

……

(文/傅德鋒 著名書法評論家)

張德林:期待人書俱老的那一天

……

與許多書香門第、家有師承的書畫家不同,張德林出身于安徽來安的一個農民家庭,祖輩幾代都沒有人與書法藝術有過任何淵源。但就是這樣一位農民子弟,憑借著對于書法的赤誠與熱愛,一步步開拓出了自己的藝術之路。

60年代出生的張德林,最初的藝術啟蒙源于小學三年級時的書法課,盡管家里并沒有人從事與藝術相關的工作,但他對于書法卻似乎有著一種與生俱來的天賦,書法課上的描紅從來都是成績最好的,他說自己“拿起毛筆就開心,寫字的時候有非常快樂的感覺”。

從事書法學習創作三十余年來,張德林“帖學一路”,對唐宋元明清和二王的經典作品都進行過幾十遍上百遍的臨摹和研究。他的老師張榮慶先生也曾評價過他在鉆研書法藝術上非常刻苦,功夫不負有心人,一路走來張德林也收獲頗多,各種字體的作品都上過全國性的書法大展。而現在,他依舊希望自己把各種書體的學習做實做好,在此基礎上創作出有自己獨特風格的書法藝術。

……

作為國家畫院書法篆刻院沈鵬工作室的助教,張德林很欣賞沈老十六字的治學方針:宏揚原創,尊重個性,書內書外,藝道并進。說到底,無論書法還是繪畫,到最后講究的都是藝術家的文化底蘊和學識修養,歷史上能成為大家的,無不是“藝道”雙修的人。對此曾來德先生也有同樣的看法,他認為:“真正的藝術家是一個大匠人加上半個哲人。”

唐代大書法家孫過庭《書譜》有云:“通會之際,人書俱老”。在張德林的眼中,沈老是做到了這一點:用自己的畢生精力和修為,獲得了對書法最深刻的理解和真正的把握。學藝路上三十余年如一日的張德林,用他手中的毛筆和心中的熱情不倦地書寫著,期待著自己“人書俱老”的那一天。

(文/劉瑋 來源于新華收藏)

名家點評:

德林學書,路徑廣博,取法正大。由趙字立基,上追二王,并兼采黃山谷之縱肆,參漢隸碑版之厚重寬博……德林近年之書作,頗有獨特旨趣,摒棄繁華,一歸平淡,追求古樸冷逸,頗有八大、弘一等佛家書法之趣味。當代學傳統書法者,每多泥古之輩,德林由傳統法帖而明古人法理,融合自我之心性,推陳出新,出獨特之格調面目,此誠難能可貴者也。比之書壇各類展覽中,千人一面之所謂傳統書風,覺德林之書作,愈加清奇可愛也。德林書作,線質蒼古,下筆有屋漏痕、印印泥之妙,用墨尤見精神,結字亦于古法之中,亦每有新意,其書風已相當成熟。

——曾來德

凈圓居士書法出入弘一一路,又廣師百家,自成一格,圓渾高古,秀骨沉靜。余觀今人書多矣,惟凈圓書足觀,余子不足道也。

——陳傳席

他對藝術,對人生有他獨到的一種追求。他愿意舍棄很多世俗、繁華的東西,愿意為藝術,為美的追求來奉獻自己所有的智慧,這一點我特別地佩服。從筆墨上我們可以看到,他舍棄了以前很多相對浮于表面的比較花哨的技術追求,敢于放棄那些東西,然后往深了去追求精神層面的東西。我認為這個是他有意地舍棄形,舍棄技,而向神,向道這個層面去追求。這恰恰意味著他的藝術在走向深度,走向更高的境界。

——葉培貴

早聞德林大名。觀其書,見弘一,見八大,見二王,見古賢。又觀,化弘一,化八大,化二王,化古賢。再觀,非弘一,非八大,非二王,非古賢。弘一、八大之神,古人之氣,化為自家內力也。何也?禪心相通,佛果同道,古今通會,書我真心。

書法者,心修之體,身行之實。筆端,出于指端,指端系于身,發于意,生于心。心源通慧,而身無不適,手無不暢,意無不快。欲書之時,運乎于心,力乎于腕,行乎于指,見乎于鋒,淋漓于紙。入于觀者之目,會其神,通其心,動其情,感其懷,而無不暢快哉。

——褚哲輪

瀞水流深 · 張德林抄經書法展

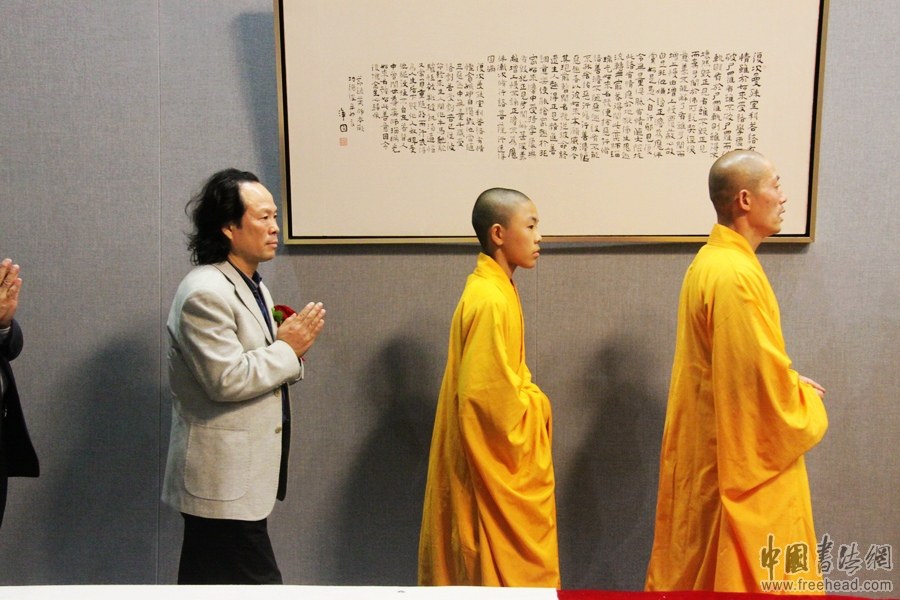

“瀞水流深·張德林抄經書法展”,于2011年10月15日在北京三品美術館開幕。展覽由九三中央書畫院、安徽省書法家協會和北京三品美術館主辦,北京佑勝教寺、安徽滁州瑯琊寺、滁州市、來安縣文聯共同協辦。

開幕式由《中國書畫博覽》主編馬漢躍主持。開幕式上舉行了祈福灑凈儀式,張德林同時還將他書寫的巨幅楷書作品《心經》捐贈給北京佑勝教寺。

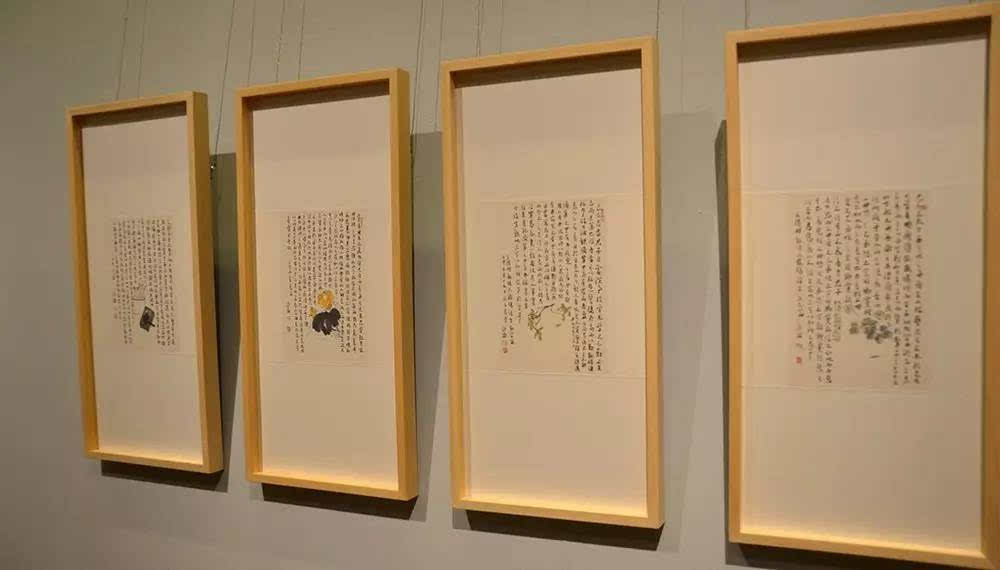

此次展出的作品,是作者于辛卯仲夏在瑯琊古寺禮佛時恭錄的《大佛頂首楞嚴經》《大方廣佛華嚴經·凈行品》《佛說阿彌陀經》等佛學經典著作50余件,其中,以楷書丈二尺幅32條屏巨制《金剛經》尤為醒目。書體涵蓋了正、草、隸、行等多種書體,代表了作者近年來的最新創作成果。展覽同時首發了《張德林抄經書法集》《張德林楷書金剛經》和《張德林書法對聯集》。

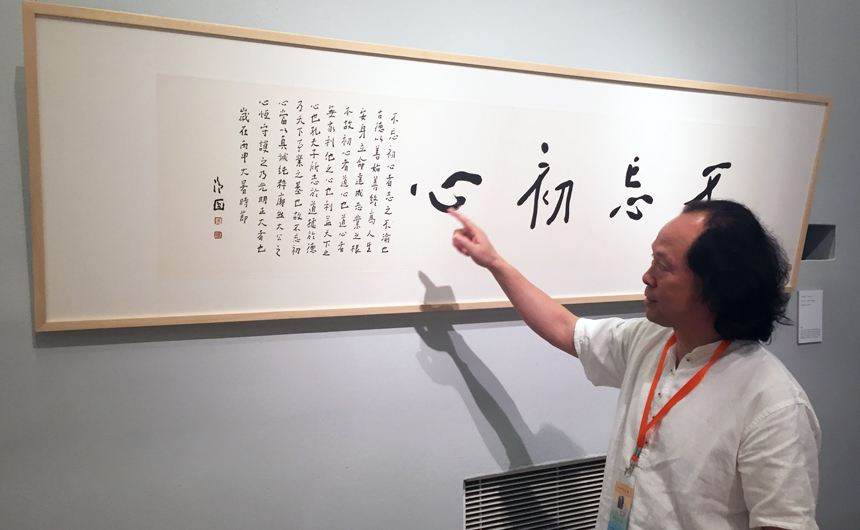

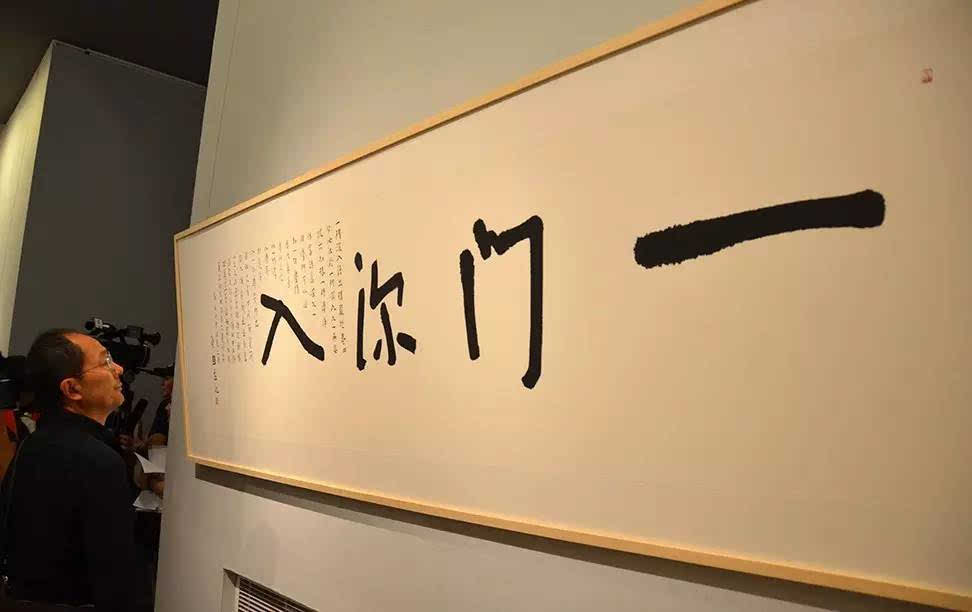

“自在清和—張德林書法展”中國美術館開幕

2016年8月2日上午,“自在清和——張德林書法展”在中國美術館隆重開展,由四川美術出版社出版的《自在清和——張德林書法作品集》同期首發。本次展覽由中國國家畫院書法篆刻院、中國書法家協會展覽部、九三學社中央書畫院、滁州市人民政府、安徽省書法家協會主辦。展覽以中國傳統儒、釋、道經典章句為創作題材,將40余件書法精品奉獻給觀眾。

開幕式上,全國政協常委、九三學社中央常務副主席邵鴻先生,中國國家畫院副院長、書法篆刻院執行院長曾來德先生,安徽省滁州市政協主席何希勇先生,來安縣人民政府縣長鄧繼敢先生等分別講話,對張德林先生“不忘初心、一門深入”的藝術精神給予了高度評價,對德林先生“中直秉正、虔誠率真”的人格充分肯定,并稱贊本次展覽為具有“清和”之風、“純粹”之技和“載道”之體的一次高水平的藝術活動。

本次展出的40余幅書法精品,從“一門深入”緣起,到“不忘初心”的自我回望,既有丈二榜書,亦有盈尺小字,皆為先生實踐“書以載道”之力作,具有鮮明的時代氣息和現實意義。

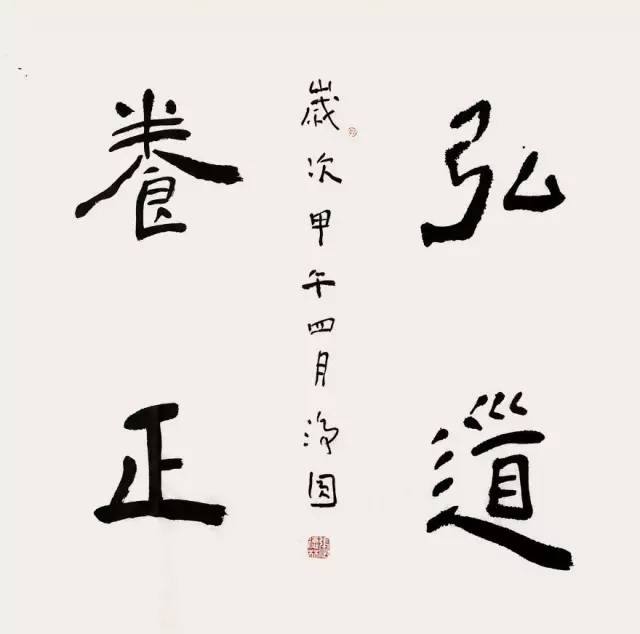

《弘道養正》 69×69cm

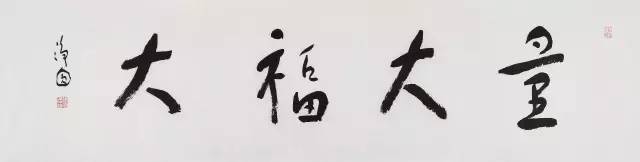

《量大福大》 137×34cm

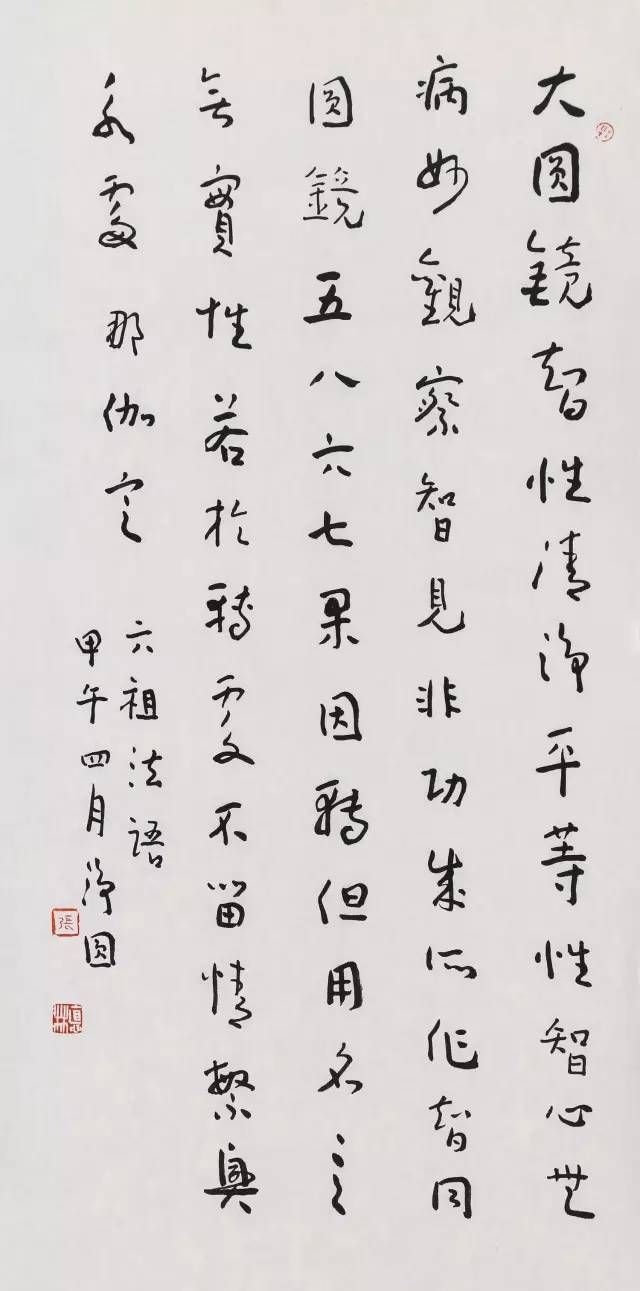

《六祖法語-大圓鏡智性清凈》 69×69cm

《福貴天佑》 137×34cm

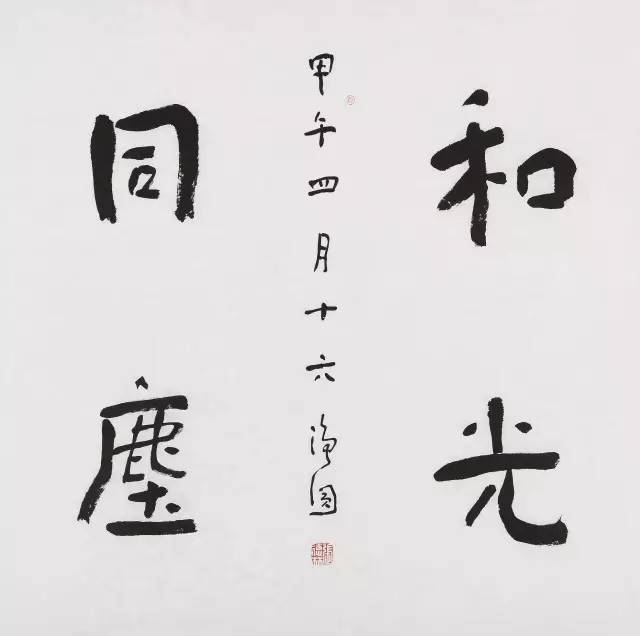

《和光同塵》 69×69cm

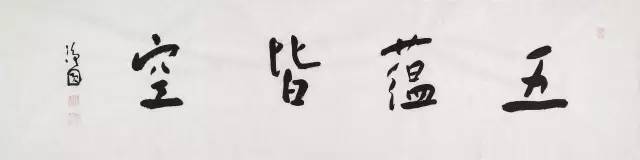

《五蘊皆空》 137×34cm

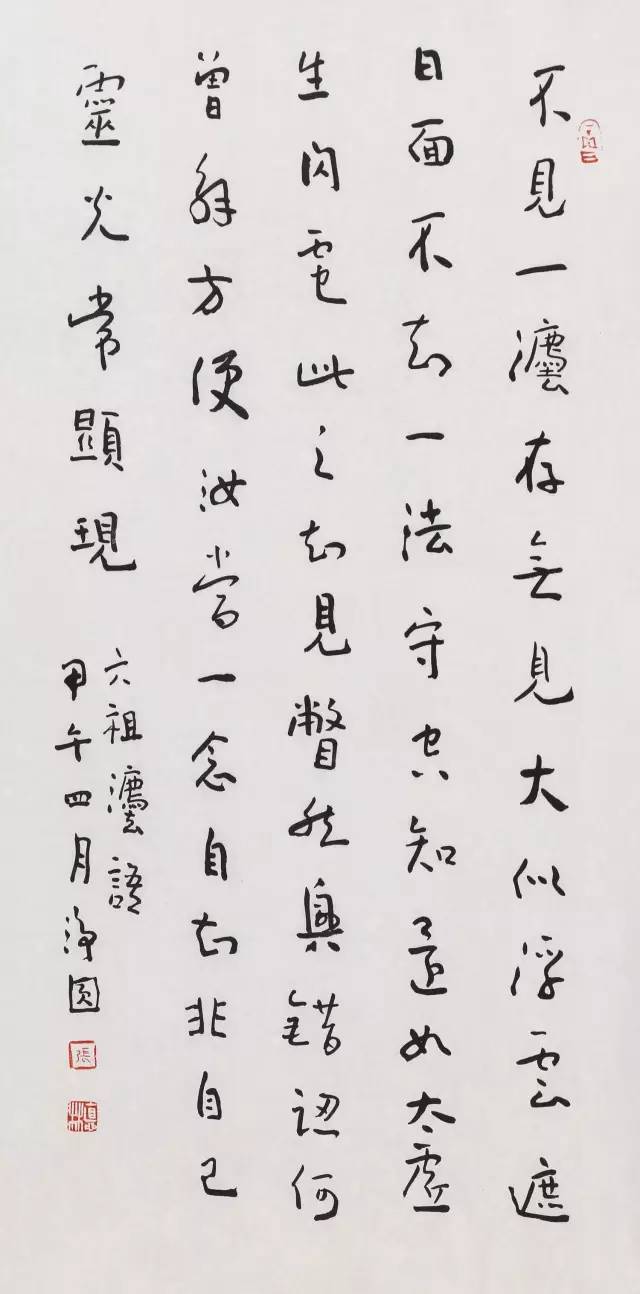

《六祖法語-不見一法存無見》 69×34cm

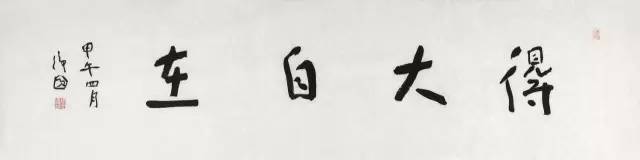

《得大自在》 137×34cm

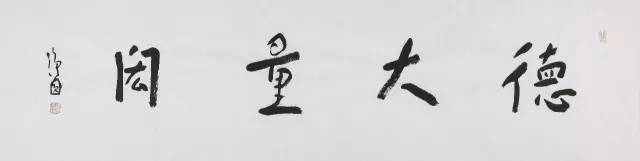

《德大量宏》 137×34cm

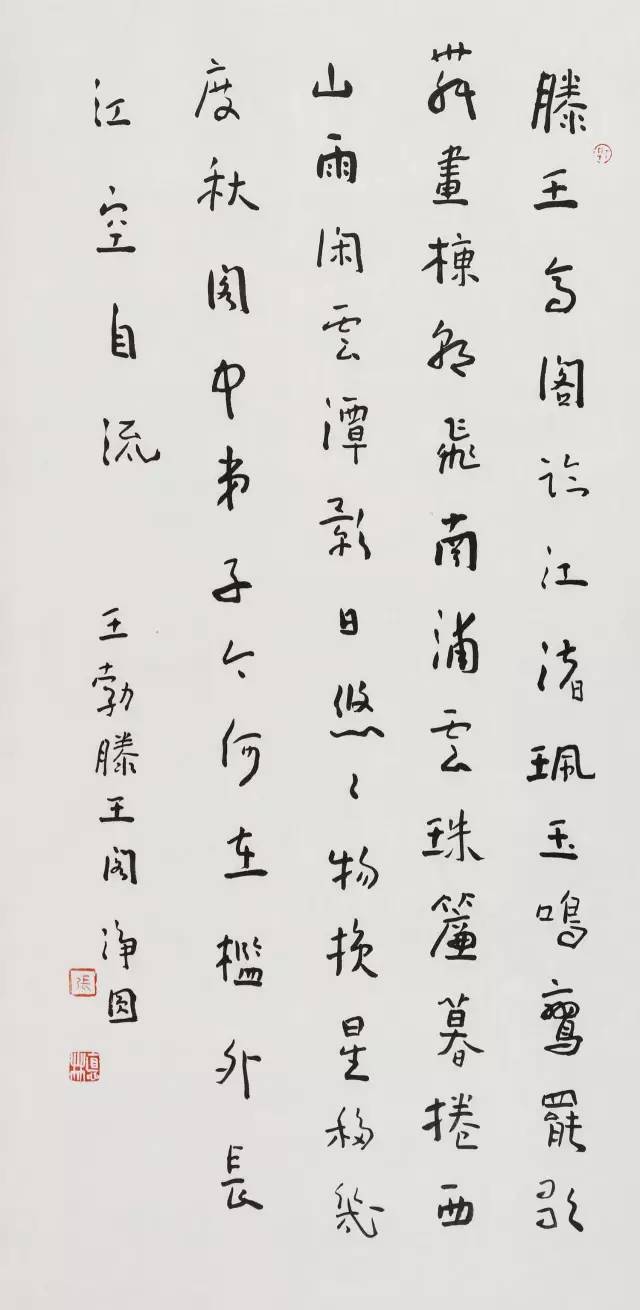

《滕王閣》 69×34cm

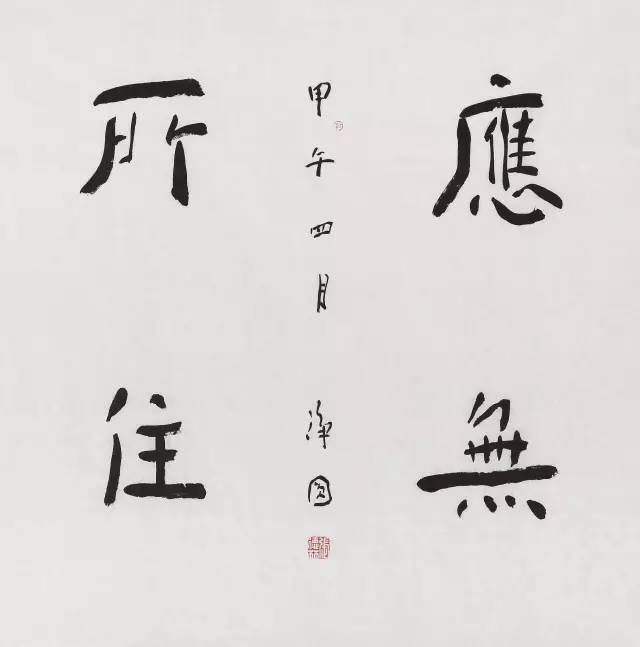

《應無所往》 69×69cm

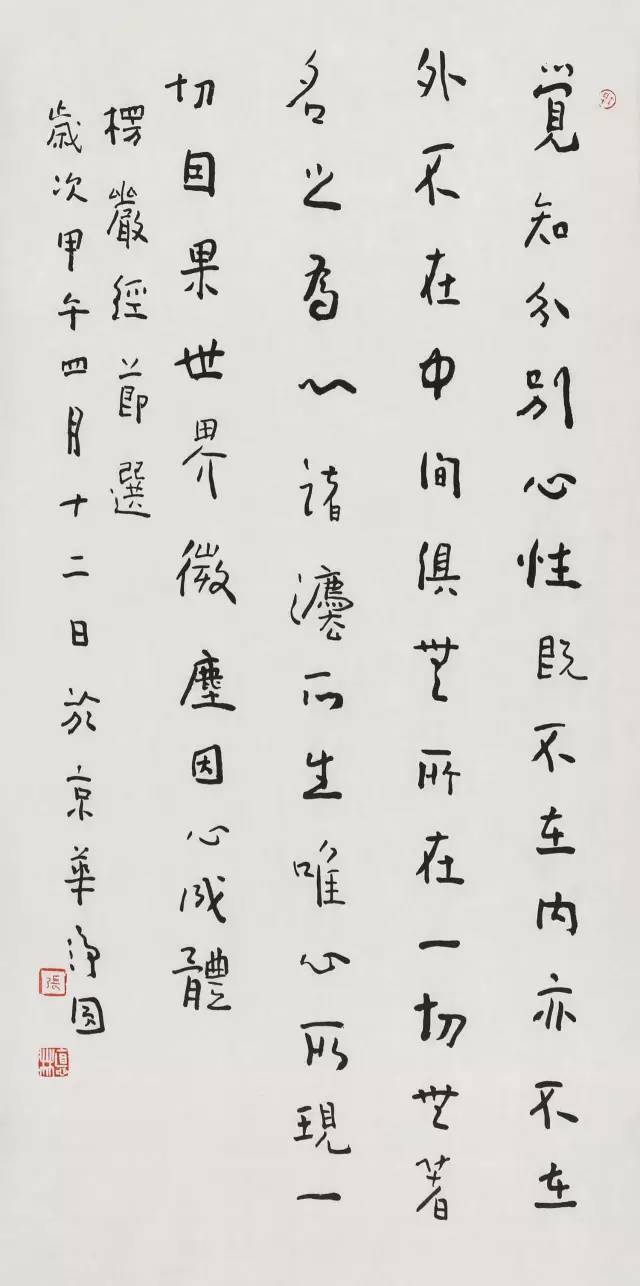

《楞嚴經節選》 69×34cm

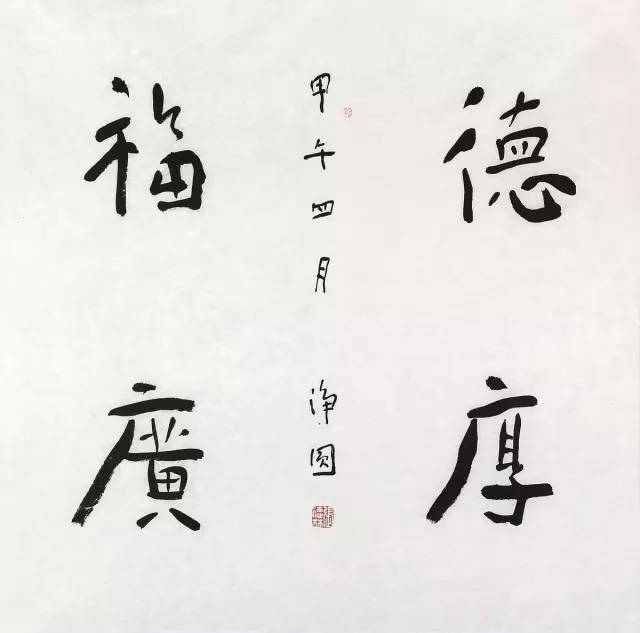

《德厚福廣》 69×69cm

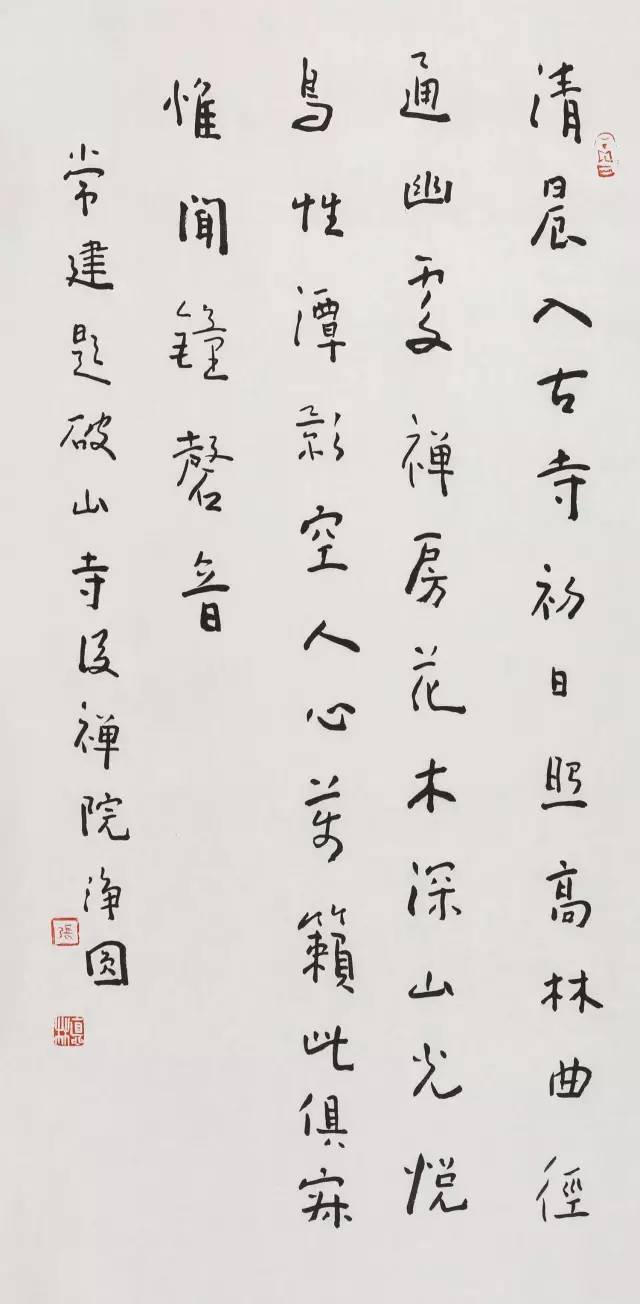

《題破山寺后禪院》 69×34cm