一、道之義

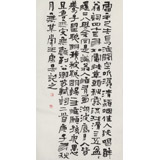

老子在《道德經》一書中開宗明義說:“道,可道,非常道;名,可名,非常名。無名,天地之始,有名,萬物之母。”在第二十五章中又說:“有物混成,先天地生。寂兮廖兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰‘道’。”

老子講的“道”,是宇宙根源、整體及運動法則,是生育天地、運行日月、長養萬物的始祖。雖無形無名,其運化萬物的功能、威力卻是無限的,也是任何有形事物無法比擬的。天皇貴胄,得道多助;仕宦黎庶,失道寡助;山川動植,有道則生;胎卵濕化,離道即亡。無論遐邇高卑、賢愚貴賤,無一不在道中生息。故儒家有云:“道也者,不可須臾離也。”也正指道與事物不可分離之關系。

老子說:“道大,天大,地大,王(人)亦大。域中有四大,而王(人)居其一焉。”意即,道生天地萬物之后,道之屬性仍混融在天地萬物之中。人是天地萬物中的一份子,因此人身中亦有道,道賦于人身為性。故孔儒所說“天命之謂性”,以及黃帝說的“天性人也,人心機也”,都是講的人之本性是道之體現,道有什么功用,人性同樣就有什么功能。所以常能保持人之本性存在,就有高尚的智慧。

如伏羲擬“河圖”與“洛書”之數而通曉天地陰陽造化之機,黃帝發明指南車可辨認方向,周文王畫卦象善度三才之臧否,姜尚用兵如神,孔明智謀絕頂,孔丘作四書與六藝立三綱和五常規范人類。

既然如此,為什么常人不能達到此境界呢?圣真講:眾生不得真道者,是因為百般情欲纏繞自身,以致煩勞妄想,障迷天賦(本性),失去大道屬性。那么,用什么方法能明道呢?仙真講:摒除諸妄念,本性自現,大道在于咫尺。儒說:“自誠明,謂之性。”“率性之謂道。”佛曰:“五蘊皆空,無人相,無我相,無眾生相。”人之本性不遠,自在本身。

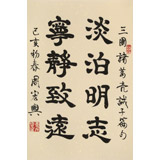

由此可見,道、儒、釋三家說法不一,但對明性體道是相通的,無論千經與萬言,歸根到一點,“清靜真一”是明道的唯一途徑,別無二法。不分賢愚與貴賤,是人都有性,有性就有道。人人可以明道,個個可以得道。讓我們掃除妄念,清靜神心,個個成道,闡揚大道。