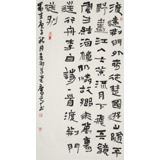

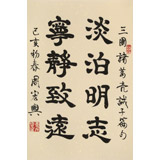

在天津市中青年書法群體之中,中國書法家協全理事唐云來,在全國性的書法展覽中,引起過觀眾的矚目,他之被注意到的原因,并不是追求某一時尚與書風,甘于我行我素,既不太古典,又不太新潮,使他穩穩地徜徉在書法不同的急浪中,自然行駛。論及唐云來的書風,我首先看到的是他的這一點。

唐云來出生在津門漢沽,家庭的文化環境有點兒傳統型,文化學習以習字為基礎,愛好書法既有家庭教育,又逢上書法振興的時代,無論從書展觀摩或者收藏書貼方面,都有著極為廣泛便利的條件,收藏碑帖既多,又加上參予書學的研究與討論的會議也多,得以廣收博覽,初觀其字,似乎他是以賴為流動的行書見長,這是近時書壇最多見的書法樣式。細觀其字,如自寫《登黃崖關詩》軸,豐筋而藏骨,有似顏書的《大唐西京千福寺多寶佛塔感應碑文》。有了這一種楷書基礎之后,正為上承魏墓志碑版的方筆使轉,而不感其生硬,才使其后來書法的發展不致成為無源之水,把行草寫得空虛浮蕩。

有了顏字的一定基礎以后,唐云來便轉入了宋代米芾的行草書,廣臨其書翰手札,這樣的師承也很自然。據《洞天清錄》所記:"南宮本學顏,后自成一家"。米芾很長于側掠努趯,尤其在曳筆上,云來學米學的最好,而米書在曳筆上又學王獻之學的好,用筆跳脫有進步裕如之妙。這一點既是性情所近,又與其書脈淵源者很大關系。云來學米書在鉤結牽連上也自有其創意,如他所愛寫的風字,其左勾常是鉤帶出蟲字,走之也常牽出下一捺筆。前人評米的草書所以能脫出前人自成一家,就是把王獻之的字再加以跌宕曳筆,我想云來在之方面也是試著改變一些米法而自有創意之思吧?而從總體上觀照唐云來之書,均有上下呼應,左右顧盼之處。這方面他既得米書之風神,也有個人出貼時所獨到的體味,可以看出他變法多繼承的潛質,是一步一步體驗過來的。他為學書態度,是很值得當前青年書法愛好者學習的,這就是他有著明確的追求目標,他沒有加入任何一個書風流派,而是一步一步地腳踏實地的走過來,既不追風趕時髦,也不嘩眾取寵。但這并不是說他拒絕吸收別人的所長,增益個人之不足,他在三次組織天津書法藝術節上,他以一個組織者的身份出現,而每有新的作品到來,他都以認真的姿態廣覽博采,損益棄取,宵衣肝食,集腋成裘,滋補于自己的書法,以交天下之書友,廣求藝壇之書。因性情相近在他的行草中,也吸收了不少的王鐸和付山,而這一切努力,都是他兼職中國書協理事及天津文聯副秘書長,天津書協秘書長的夾縫中潛心修學的。他既沒有拜過什么了不起的書法大家為師,也沒有標榜過某家某派以自詡佛光,可知這種學書的途徑之艱難、之膽識、之毅力尤可為青少年學書這法。

云來所寫的隸書不太多,出入《張遷》、《乙瑛》、《曹全》諸碑,又吸收鄭谷口,何紹基筆意,在平直方正中,透露出汗隸的方正之意,字形縝密而布白蕭散,雖然閎肆自然不及他的草書更為成熟些,然而可以他所下的功夫不淺。正是由于云來不四面出擊而是惟精于一的思想使他的行草書得到了更多的錘煉,尤其他長期擔任著中國書協刻字委員會副主任之職,數次出訪組織交流等大量的創作與組織工作之余,利用有限的時間極不安定的環境,進行研究與創作,也是使他迫不得已而選擇了較為簡便的行草書作為努力創作的目標。而云來創作的一大特點,作品所寫大都是他的記游詩作。隨所游歷的環境,因景賦詩。有的作品簡直就是一篇詩的稿子,如所寫詩稿《太行秋色》即屬于這一類型,詩中有圈有點,在隨意之中流露出的流暢線條的優美之書姿,雖無法與蘭亭作比,也可以看到其雅人雅致,一氣呵成,更多得之自然之妙理。同時也可看出,身兼多種行政工作的人,離開書齋畫案,并不是不能再從事書法事業,歷史恰恰相反,所有大書法家,反而出自古代的某些官吏,而顏真卿的名帖《祭侄稿》、蘇東坡的《黃州寒食詩貼》,反而是在戰亂和流放中寫成功的。

當然,云來生活在安定盛世,忙里偷閑是他選擇行草書的便捷方式,也是他精于一的一大原因吧!