這篇小文落筆時,玉柱兄自京華剛剛歸來,匆匆行色里從包中掏出一幅范揚先生為我題的齋號:槐花老屋。一陣幽香撲面而來。那實在是一種久違的教人為之沉溺的香氣。

范揚的文字和書畫我是早就讀過的。近來卻極想見見這個人。作品有時候是些奇怪的東西,看了,入心了,就會心心念念越發有識見的欲望跳出來。

范揚的畫在當代到底排行如何?我現在絕對不下判斷,因為我把他的畫講得太重,讀者不贊成,畫家們也不贊成;講得太輕,不是事實,范揚也不高興。所以,還是不表態為好。但范揚有一條堪稱當代第一,這就是他的自視優越和自信心(陳傳席語)。

范揚多次反復地講:“我要做的是歷史性的畫家,我從學畫的那一天起,我就認定將來一定成為第一流的大畫家。我從不東張西望左顧右盼,我要做的事,是縱覽歷史,尋找自己的坐標。”

乍聽類似的話以為范揚是個如此張狂的人。但綜觀他的人和藝,你卻也慢慢理解,心下琢磨:如果一個人自認不是畫家的材料,他就不會畫畫;一個人自認可以畫點畫,但卻自認不能成為第一流畫家,他就會放棄最大的努力,而且會隨波逐流人云亦云,最終不成氣候。儒家講究“知其不可而為之”,知其不可。還要為之,這要何等堅強的毅力啊!但很少有人能做到。一般人知其不可就放棄了,范揚有點儒家精神,而現在,他已知其可,所以,他的信心更十足。“一鼓作氣,再而衰,三而竭。”范揚的氣正足,還在鼓,所以,他就不會“衰”,更不會“竭”,不衰竭,生命力就強。是否這正是他成功的因素呢?

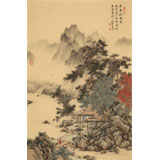

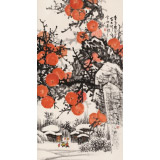

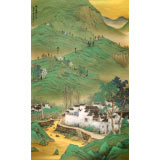

范揚確實又是智慧的,他的畫,倜儻風流,若風行雨散,即便是工細一路畫風,也畫得輕松自在,符合現代人的審美心理。現代人不是生活節奏很快嗎?不是沒有時間細細“閱讀”嗎?不是喜歡快餐文化嗎?那我就給你一個不假思索的一揮而就,但問題的關鍵是,這個“不假思索而一揮而就”,卻又是那么醇厚、濃釅,蘊涵著深博的文化底蘊。就像大學者寫小文章,哪怕率性而為也古厚鮮活,處處醒透,充滿迷人的魅力。在這個意義上,觀范揚的作品有種舉重若輕的名士派頭。

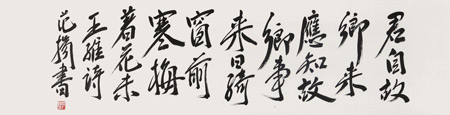

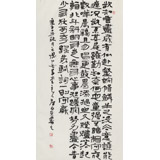

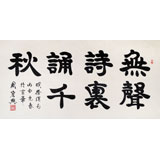

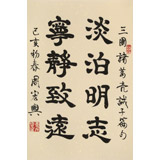

范迪安先生曾說,散落在范揚畫中的筆墨皆成“文章”。實際上范揚的書法也是一篇大文章。現在有很多畫家的字與書法是無關的。和畫也是無關的。范揚字的筆法與畫的筆法是沒有分別真正一體的。而大多數畫家只能做到書法與畫面簡單搭配甚至不敢落款只鈐幾枚閑章來做掩飾,范揚把字與畫協調得特別好,比如他畫樹畫山與他的書法是合拍的,是有秩序的。他并不局限于把題款與畫面配合好,而是把書法用筆進入繪畫,形成一種習慣動作,一套“范式”筆墨語言,這是很多畫家做不到的。

古人說工畫者多善書。又說書畫同源。中國畫家筆下功夫,基本上就是書法基礎,書法認識和功力達到什么程度,繪畫也就達到什么程度。范揚平時不大炫耀自己的書法,他寧肯炫耀自己的繪畫。這正是他的狡黠之處。他不肯暴露自己畫得好的隱秘。實際上,他下了不少工夫研究書法,暗自用功于此道。范揚說他的畫“筆厚墨沉”,其實他的書法完全也符合其實,他的畫之所以能“筆厚墨沉”,根底也正在于其對書法的深入把握。范揚的書法有顏魯公的樸厚一面,卻以王羲之內揠筆法出之。更有弘一法師的恬淡靜氣,又能神采飛揚不拘謹不凝滯。

范揚不以書家自居,反而內心輕松書法漸成佳境,面貌日益顯現。其實,即便把范揚放在當代書壇也是上流的。古代有文名掩于畫名者,或者其他,其實當代也有如此現象。比如朱新建就是畫掩了其文,賈平凹是文掩了其畫,范揚呢,大約就是書名掩于畫名了。

當然范揚學書法也是靠才情來學的,更有恃于他的家學和淵源,他是把對古人的體味與自己的才情結合起來的,再浸潤以自己的學養。所以可以很輕易的把握住古人的精髓,而這些體悟又足以讓他來完成他山水的面貌。如果他將來對書法研究得更深入一些,可能他的畫還會更上新的境界。

如今范揚的畫早已成為藏家追捧的熱點,而有識之士卻悄然關注起他的書法了。

注:<水墨品鑒>第2期介紹范揚書法匆匆寫此小文