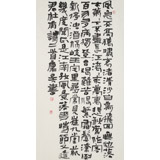

張德林書法

“書法”之道,一是寫心暢意,二是明理法趣。技術過關,文心彌漫,重在修行。來自滁州“醉翁亭”畔的張德林先生清滌塵滓,參禪悟道,看淡塵俗羈絆,沉練筆墨春秋幾十載,終得佳境,他的心性伴隨著線條的“喜感”從紙上彰顯開來。“書道”之功,甚為抽象,玄妙莫解而又真實存在。張德林業已打破諸般書體的成法與規律束縛,隨情隨境隨心巧借天機,點劃沉厚圓韌,字態憨正樸厚,偃仰錯落,生氣活潑,驚詫之極歸于平正;張德林的書法探索見證了諸般生命本體的無常、多變、豐饒的過程。他在“法”、“意”、“趣”、“我”之間自由穿行,障礙破解,求至圓融,皆大歡喜。可謂:般若常寂照,處處是菩提。他真正修進了書法藝術的精神內核:外師造化,中得心源。

每每與德林先生見面,特欣賞他率真無邪、積極向上、豁達大度、歡喜自在的藝術家氣質。他于書法心得滿滿,每與論書,他都興奮不已,語言平實生動,見解高而深邃。德林先生年屆天命,士農工商走一遭,生活如麻,人情冷暖,豐富的人生經歷磨練了他的意志,同時也讓其徹悟了人生。他守住了內心的清凈,真正做到了平和、包容、放下、隨緣,所以,他便能寫出這般“光明”的字來。

書法是我的最愛,是我生命中不可或缺的部分,她陶冶了我的性情,磨練了我的意志,提升了我的品格;書法乃寂寞之道,萬難之藝,若得成就必立大志。”(張德林《百荷堂隨筆》)作為一名藝術家,對自己的學術建構以及境界追求應首當其沖,必須耐得下寂寞,沉潛治學。只有打下深厚的基礎,今后方可迎來“質”的飛躍。這個過程對于世俗功利心過強的人來說非常煎熬,而對于德林先生這樣把對“藝術精神”的追求作為責任與使命的人來說,是樂在其中并深得大味了,因此,他與更多的“書家”大大拉開了距離。就其超然物外、與天地交心的氣度與灑脫于當今看來亦不多也。面對歷史,時間是最公正的標尺,是名家、大家還是大師自會排序。德林先生不計得失,善待生命,視藝術為信仰,化苦修為享樂,淡泊浮華,樸素本真,與萬物萬情達至和諧相安的哲人狀態,最有可能使其作品達到《金剛經》所闡述的“無我相,無人相,無眾生相,無壽者相” 的寥寥無痕之境界。

如今,居住京城的張德林,由于幾十年來對書法藝術的不懈追求與苦修,終以其獨特的書法風貌和鮮明的藝術個性立于書界,并業已聲名鵲起,同道矚目,世人稱羨。得其書者,如獲至寶,喜之藏之。而德林先生仍是從容淡定,勤奮耕耘,簡衣素食,心性逍遙。他逍遙于超然光明的藝術境界里,掘取著亦幻亦真的玄妙法門,因充盈以沉淀的激情,天性本真,故,“我之為我,心在法在。”所以,張德林智慧地延續著藝術的發展規律,改變增益著曾所不足,一如既往地深修頓悟,取舍自如,以禪悟道,以道觀法,以法寫心。遂,他的字便更加的質實而空靈。